令和3年6月1日より、食品等事業者にはHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が、原則義務化されました。

この記事では、なかなかHACCP導入が進まない、小規模飲食店事業者様向けに、手引書からうかがえる食品の衛生管理についての大まかなイメージを説明します。

事業規模により、実施の方法などが次の区分となっております。

・規模の大きな食品等事業者は“HACCPに基づく衛生管理”

・小規模の食品等事業者は“HACCPの考え方を取り入れた衛生管理”

そのいずれかを実施する必要があります。

ここで困難が想定されるのは、やはり、小規模の食品等事業者でしょう。

従業員数にも限りがありますし、衛生管理の実施に要する時間の確保も課題となりそうです。

“小規模な一般飲食店における衛生管理”の手引書を見てみると、実施することは大きく三つに分かれるようです。

- 衛生管理計画の策定

- 計画に基づく実施

- 確認・記録

とりあえず、実施すべき内容は”作業”だということが分かります。

ですが”言うことは簡単”実際には、手引書と現場の”点”をどう”線”で結ぶのか。

“衛生管理計画の策定”にあっては

・一般的衛生管理のポイント

・重要管理のポイント

の2点があります。

“一般的衛生管理のポイント”で想定される困難

それはやはり“原材料の受入れの確認”ではないでしょうか。

一つ一つ、外観やニオイ、包装状態などを確認することは、汚染などされた物の受入れを阻止するためには重要だといえます。

特に品目などの指定がなされていないので、すべての食材の受入れ時に必要な作業となるのでしょう。

残りの項目は、設備や洗浄、体調管理などに関することですので、そこまで困惑することはなさそうです。

“重要管理のポイント”で想定される困難

ここではまず“メニューを分類する”ことから始まります。

この作業もとっつきにくいイメージがありますが、ここを乗り越えれば、何とか進めそうです。

メニューですから、通常では”えび天丼”や”ミートソース”を指すということになりますが

ここでいうメニューとは

えび天丼:えびの天ぷら・ライス・タレ

ミートソース:パスタ・ソース

焼き魚定食:ライス・味噌汁・焼き魚・漬物

というように、「それを構成する、調理された物それぞれのこと」ということですね。

とっかかりとしては、このメニューを、思いつく限り書き出していき、後に該当しそうなものが出てきたら、その都度追加していくスタンスで良いのではないでしょうか。

そして、ここでの”メニュー”は、例えば、えび天丼の“えび”自体については、ふれられていないということになります。

食材ごとに着目

ということは、天ぷらとなるべき“えび”やミートソースの“挽き肉”についての確認は

1.一般的衛生管理のポイントでの原材料の受入れの確認で、えびと挽き肉の確認を実施

2.えびが天ぷらとなったとき、挽き肉がソースになったときに、重要管理のポイントで確認

食材ごとの確認や記録については、この2回だけであることが想定されます。

これは、一つの食材に着眼したことです。

終日の業務に着目

終日の店舗営業における”食材に関する確認”も同じで、確認記録のタイミングは次の2つが基本です。

1.原材料を受け入れたとき

2.調理が終わったとき及び提供のとき

もちろん、この2回の確認以外で気がついたことなどがあれば、状況やその後の対応など、記録することになるでしょう。

終日の食品にかかる確認記録は、上の”2″が大半を占めることが想定されます。

一般的な管理においては、えびなどの管理を「いつ冷蔵庫から出して、匂いがどうで、殻をむいた外観がこうで・・・」と一つ一つ事細かに記録する必要は、この衛生管理の導入に際しては必要ないということですね。

日ごろからの食材管理はしっかり行う必要があります

運用実施におけるイチバンのハードルが”食品の衛生管理の確認・記録”であったとすれば、そのタイミングがイメージできれば、導入もしやすいのではないでしょうか。

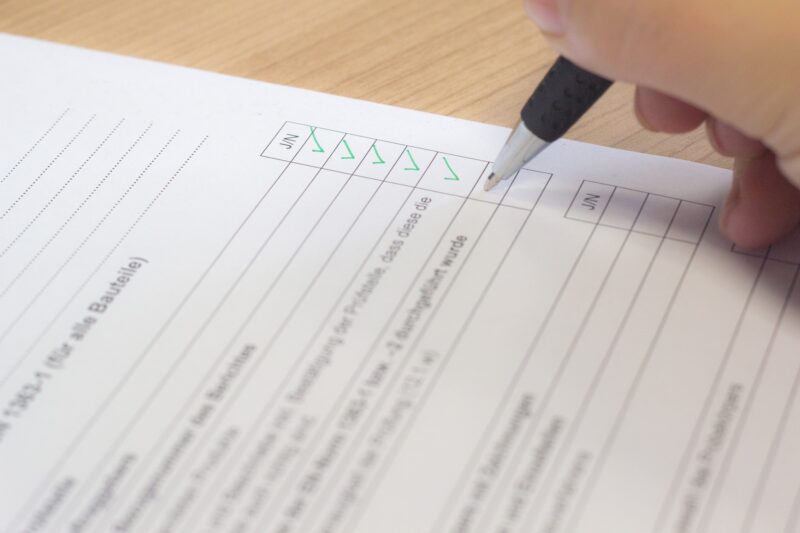

しかも、手引き通り実施するとすれば、毎日の記録はほぼ◯を付けるだけです。

とは言っても、慣れるまでは本当に大変な作業であることがうかがえます。

- 一般的衛生管理のポイントでの困難は”原材料の受入れの確認”

- 重点管理のポイントでの困難は”メニュー分類”

- 確認記録は食材ごとに基本2回

- 終日の食材確認タイミングは基本2つ

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の運用としても、それによって、最終的に認証や承認が必要とされることもなく、また、今後の営業許可や更新の要件とされることもないとのこと。

「まずは、この方法による衛生管理の運用を始めてください」といったニュアンスなのでしょう。

原則義務化ですので、運用が進まない場合は、行政指導や処分の可能性も無いとは言えません。

それよりなにより、万が一「食中毒などが発生した」なんてことが無いようにしなくてはなりません。

ひとまず運用が開始できれば、今よりさらに安全・安心の商品を提供できることになります。

そしてさらに、万が一のときの自己防衛手段の一助ともなります。

事業規模や業態などさまざまな要因があるとは思いますが、なかなか運用が進まない事業者さまは、少しづつでもなんとか頑張ってみてください!

当事務所でも、手引書に従ったHACCPの導入であれば、サポートします。

お気軽にご相談下さい。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。